– Papá, ¿adónde vamos cuando nos morimos?

De repente, el salón de la casa quedó en silencio. Enrique tardó unos segundos en reaccionar, segundos en los que esto pasó por su cabeza: “Uff. A ver cómo salgo yo de esta… A ver cómo le explico a Carla que todos somos polvo de estrellas… Sí, mejor empiezo por el principio”.

– Verás, Carla: hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Y cosas que podemos explicar con relativa facilidad y otras que, para entenderlas, necesitas ser mayor y tener más herramientas, saber más cosas… ¡Como en una pirámide, que si no tienes las piedras de abajo no puedes seguir construyendo!

– Pero… ¿esto lo puedo entender?

– Pues voy a intentarlo, ¿vale?

– Vale.

– ¿Quieres que te lo cuente ahora o después de darte la merienda?

– Después.

– Bien.

Enrique siguió preparando la merienda y llegó Débora a casa, soltando el bolso, los zapatos y el abrigo entre resoplidos.

– Hola, má.

– Hola, Carla. ¿Qué tal hoy en el cole?

– Bien. Pero se ha muerto Pitiyo. No entiendo muy bien qué ha pasado.

Débora mira a Enrique y se guiñan un ojo.

– ¿No entiendes por qué ha muerto?

– No entiendo qué es la muerte. Sé que la gente que se muere ya no está. Que todo el mundo se queda triste. Pero nunca he visto qué pasa cuando te mueres. Adónde vas. Pitiyo estaba muy quieto y muy tieso. El profe lo ha cogido y nos ha explicado que ya era mayor y se lo ha llevado. ¡Pero si tenía solo tres años, ¿cómo va a ser mayor?! ¡Yo tengo cinco! ¿Es que soy mayor? ¿Y adónde se lo ha llevado?

Se notaba que Carla estaba enfadada y confundida.

– Bueno, Carla -dijo Enrique- vamos a merendar y te lo explicamos, ¿de acuerdo?

– Vale -respondió la niña enfurruñada mientras empezaba a comerse la fruta.

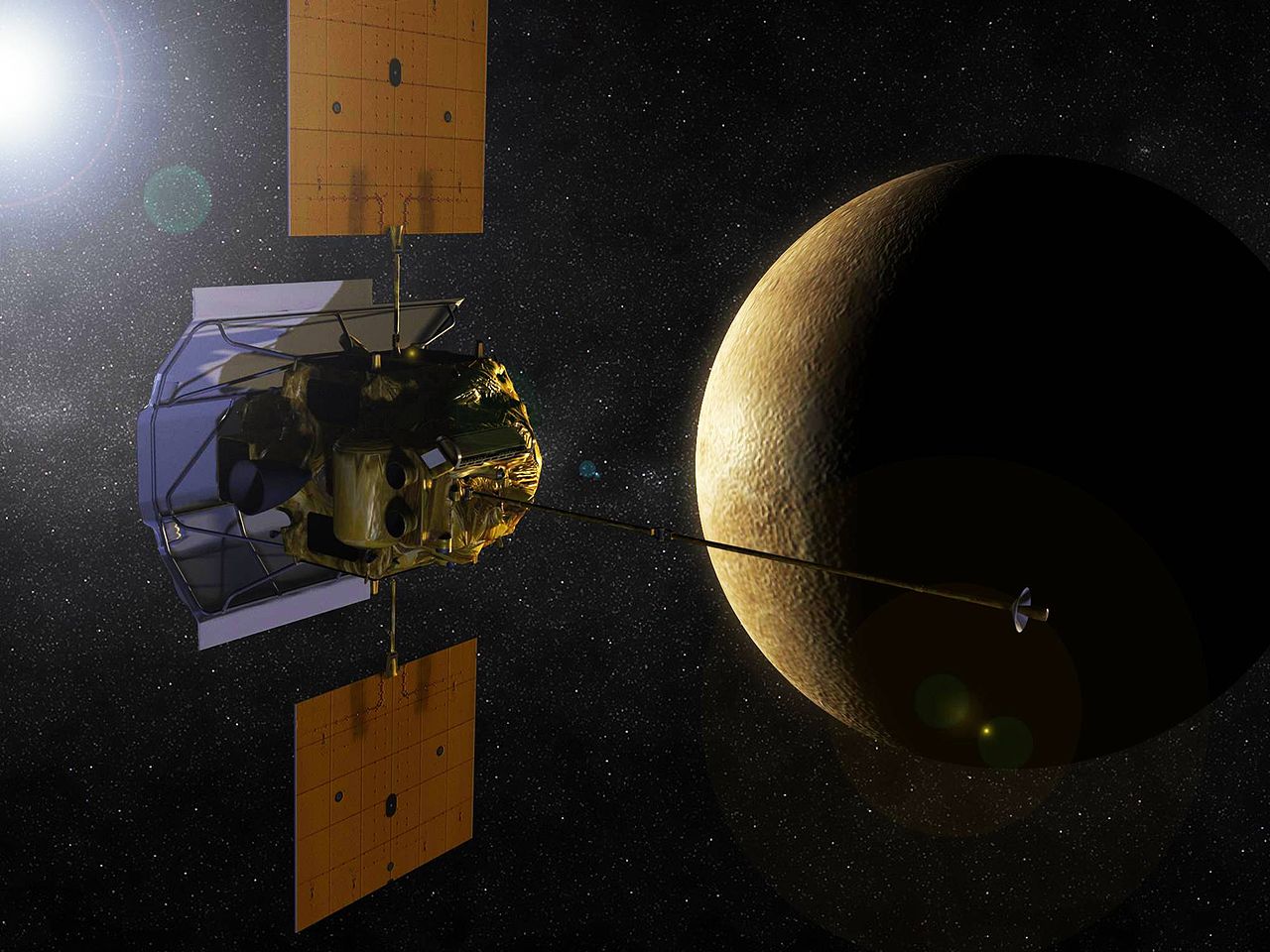

– Mamá ya te ha contado otras veces que el universo empezó con una tremenda explosión.

– Sí. ¡El CATACROQUER! –un trozo de plátano escapó de su boca- Uy, perdón –dijo sonriendo mientras se volvía a meter el trozo en la boca-.

– Exacto, el Big Bang –afirmó Débora mientras abría el yogur-. Bueno, pues a partir de ahí hay muchas cosas que sabemos. Entre ellas, que la mayoría de los elementos nacieron en el corazón de las estrellas.

– ¿Los elementos? –cuestiona Carla mientras coge la cuchara y ataca al yogur-.

– Sí: el pan que comes, tus huesos, la plastilina, la ropa, el teléfono, el aire, el agua… Todo eso nació en el corazón de una estrella.

– ¿En serio? –pregunta de nuevo Carla con la boca llena de yogur-.

– En serio. Y el yogur de tu boca también. Gracias por el espectáculo. -Enrique hace una reverencia mientras Débora aplaude y le cierra la boquita a Carla, que está enseñando la plasta de yogur con la boca abierta.

– Uy, perdón –Carla cierra la boca, sonríe y sigue comiendo-.

– Peeeeero… -continúa Débora- toda esa materia nació en cachitos muy chiquititos, en cosas que se llaman átomos. Los átomos a veces se juntan y forman moléculas. Son como piezas de puzle, pero estas piezas se pueden juntar, no solo con las piezas que tiene cerca, sino que se pueden combinar con un montón de piezas diferentes.

– Qué lío.

– ¿No lo entiendes?

– Sí, pero debe ser un lío poder tener tantas formas de hacer un puzle. Yo a las piezas las llamaré… ¡pomplitas! ¡Las pomplitas del universo! –hace esta afirmación quijotesca con el yogur en una mano y levantando la otra con la cuchara a modo de lanza-.

Enrique y Débora se ríen con las ocurrencias de Carla, que lo rebautiza todo –algo que muy probablemente haya heredado de su madre-.

– Pues las pomplitas pueden acabar siendo casi cualquier cosa –intervino Enrique-: un gato, una piedra -va bailando por el salón- una almohada, una persona, una gota de lluvia… -se acerca a la niña- ¡o una nariz!

Carla se ríe mientras Enrique va a la cocina a por las tostadas y el queso.

– Así que, querida niña –continúa Débora- eso es de lo que estamos hechos todas las personas y todas las cosas del mundo mundial: de los restos de las estrellas que murieron. Pero ojo, morir no significa desaparecer. Las pomplitas no desaparecen, simplemente se dividen, cambian, y adoptan otra forma.

– ¿Y Pitiyo? ¿Por qué se ha ido si solo tenía tres años?

Se hizo otro incómodo silencio que rompió Enrique, volviendo con las tostadas:

– Pitiyo es un hámster y los hámsters viven menos años que las personas. Ya era un anciano, así que su organismo se cansó y murió. Eso significa que desaparecerá como Pitiyo, pero que seguirá en el universo en forma de pomplitas.

– Pero entonces, ¿qué es morirse?

De nuevo, un pesado silencio…

– Amor mío –Débora se agacha a su lado-, morirse, para las personas y los Pitiyos con suerte, es terminar un ciclo. ¡Como el ciclo del agua, que te explicaron en el cole! El agua es siempre la misma, solo que pasa por sitios muy diferentes, puede ser vapor, líquido o hielo, puede estar en el mar, en río o en una lágrima, pero siempre es la misma, ¿me entiendes?

– No.

– ¿Qué parte no entiendes?, pregunta Enrique.

– La de morirse. Entiendo que las pomplitas son siempre las mismas y que cambian de forma. Vienen de las estrellas, ahora están en la Tierra, y algún día estarán otra vez en el universo o en otro sitio. Pero sigo sin entender qué es morirse.

– Cariño: morirse es cuando el puzle cambia de forma. Antes de nacer no estabas en el mundo en forma de Carla, pero eras materia, estabas en otras cosas. Luego, naciste. Se formó el puzle de Carla y… -la niña interrumpe a su madre-.

– Y algún día mi puzle se volverá plastilina o pan o una piedra.

– … pues sí. Es lo que ocurre con los seres vivos.

– Entonces… ¿qué es estar vivo para una persona?

– Estar vivo es pensar, jugar, querer, llorar… Estar vivo es darte cuenta de que estás triste porque Pitiyo ya no está.

Enrique se levanta y, para alegrar a la niña, vuelve a bailar por el salón, pero esta vez agarra a Débora y bailan juntos.

– Estar vivo es poder crecer. Es ir al cole. Saltar en el sofá. Estar vivo es cuando mamá le pisa un pie a papá bailando.

– ¡Oiga usted! ¿Quién pisa a quién? –dice Débora mientras se suelta y agarra a Carla para hacerla bailar-.

– Vale, vale, lo retiro.

Enrique besa a Débora y los tres bailan alrededor de la barriga donde está el pequeño Teo, que aún no ha nacido.

– Entonces… -continúa Carla-, para una persona, morirse es volver a como estabas antes de poder pensar.

Los padres se quedan sorprendidos ante la profundidad de la reflexión. Al fin y al cabo, es de lo que se trata, del ser autoconsciente. Y siguen de pie, acariciando la barriga de Débora y los mofletes de Carla.

– En cierto modo, así es –contesta Débora-.

– Vale, ¡ahora lo entiendo! –canta la niña mientras empieza a bailar por el salón moviendo los brazos como en una histriónica obra de teatro-. ¡Después del GRAN CATACROQUER las pomplitas empezaron a hacer puzles! Se hicieron estrellas, planetas, plastilina, coches, paraguas, árboles, Pitiyos, pan y niñas, y todos los seres vivos venían, y luego se iban.

Se quedó parada en mitad del salón.

– Entonces, ¿dónde estaba Teo antes de estar en tu barriga?

– Uff… Eso es mucho más fácil de explicar. Pues resulta que papá tenía un montón de pomplitas en forma de espermatozoide y mamá otro montón en forma de óvulo. Y eso sí que es montar un puzle, porque en cuanto se fusionan empiezan a multiplicarse…

– ¿Las pomplitas?

– Más o menos, sí. Empiezan a multiplicarse ¡y a formar las partes de tu cuerpo!

– ¿En la barriga?

– Exacto, en la barriga. ¿Te parece si te lo cuento mientras te bañas?

Enrique se dirige al cuarto de baño mientras agarra a Carla de la mano, que sigue haciendo preguntas mientras Débora se sienta en el sillón, con su barriga de ocho meses.

– Mamá, luego leemos un cuento –dice la niña girando la cabeza antes de desaparecer por el pasillo-.

– Vale, pero si vas a saltar sobre la cama, hazlo antes de que llegue yo.

– Vaaaale, que Teo se pone co-mo-lo-coooo. ¡Además, eso es vivir, ¿no?! ¡Saltar en la cama, cantar, comer caramelos!

– ¡Se-ño-ri-ta! Lo de comer caramelos ya lo iremos hablando.

Débora sigue en el salón, sentada en el sillón, escuchando la voz de Carla, que no se cansa de preguntar, y la de Enrique que, por muy raras o locas que sean sus preguntas, nunca deja de responder. Fuera aún hace frío, aunque la primavera entró hace un par de semanas. Por la ventana pueden verse unas ramas en flor. Eso, también es vida.

El otro día tuve un sueño. Un sueño extrañísimo. En mi sueño, mi madre me decía que había llamado alguien intentando venderle libros. Yo le dije que cuando recibiera una llamada así, simplemente colgara. Sonó el teléfono. Fui yo a cogerlo y, al hacerlo, oí la voz de un señor muy mayor, pero que muy mayor, hablándome con dulzura sobre unos libros. Le dije “No queremos libros, gracias”. Y le colgué.

El otro día tuve un sueño. Un sueño extrañísimo. En mi sueño, mi madre me decía que había llamado alguien intentando venderle libros. Yo le dije que cuando recibiera una llamada así, simplemente colgara. Sonó el teléfono. Fui yo a cogerlo y, al hacerlo, oí la voz de un señor muy mayor, pero que muy mayor, hablándome con dulzura sobre unos libros. Le dije “No queremos libros, gracias”. Y le colgué.